Éloge de la philosophie : Socrate et la Cité, selon Merleau-Ponty (1908-1961)

Un extrait sur le rapport de la philosophie à la Cité, sa place et le rôle de la philosophie impliquant celle et celui du philosophe. Merleau-Ponty rend compte des raisons de Socrate d’accepter son injuste condamnation à mort (son procès d’abord) et qu’il pourrait éviter en s’exilant

Une perspective remarquablement claire, critique à l’égard d’une philosophie qui n’interpellerait pas les hommes, montrant, comme le Criton le fait, à sa manière, que les idées doivent être incarnées, le philosophe présent autrement que par les seuls livres, si fondamentaux soient-ils.

Mots clés : philosophie – philosophe – engagement – société – politique – religion – obéissance – lois

« L’énigme de la philosophie est que quelquefois la vie est la même devant soi, devant les autres et devant le vrai. Ces moments-là sont ceux qui la justifient. Le philosophe ne table que sur eux. Il n’acceptera jamais de se vouloir contre les hommes, ni les hommes contre soi, ou contre le vrai, ni le vrai contre eux. Il veut être partout à la fois, au risque de n’être jamais tout à fait nulle part. Son opposition n’est pas agressive : il sait que cela annonce souvent la capitulation. Mais il comprend trop bien les droits des autres et du dehors pour leur permettre n’importe quel empiétement, et, quand il est engagé dans une entreprise extérieure, si l’on veut l’entraîner au-delà du point où elle perd le sens qui la recommandait, son refus est d’autant plus tranquille qu’il est fondé sur les mêmes motifs que son adhésion. De là la douceur rebelle, l’adhésion songeuse, la présence impalpable qui inquiètent chez lui. Comme Bergson le dit de Ravaisson, sur un ton si personnel qu’on imagine ici quelque retour sur soi : « Il ne donnait pas de prise… Il était de ceux qui n’offrent même pas assez de résistance pour qu’on puisse se flatter de les voir jamais céder. »

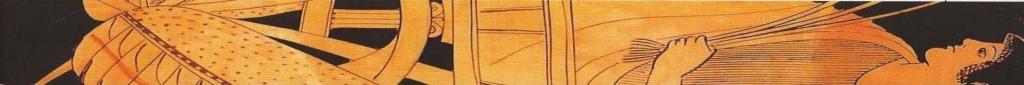

Si nous avons rappelé ces quelques mots de Bergson qui ne sont pas tous dans ses livres, c’est qu’ils font sentir ce qu’il y a de malaisé dans les rapports du philosophe avec les autres ou avec la vie, et que ce malaise est essentiel à la philosophie. Nous l’avons un peu oublié. Le philosophe moderne est souvent un fonctionnaire, toujours un écrivain, et la liberté qui lui est laissée dans ses livres admet une contrepartie : ce qu’il dit entre d’emblée dans un univers académique où les options de la vie sont amorties et les occasions de la pensée voilées. Sans les livres, une certaine agilité de la communication aurait été impossible, et il n’y a rien à dire contre eux. Mais ils ne sont enfin que des paroles plus cohérentes. Or, la philosophie mise en livres a cessé d’interpeller les hommes. Ce qu’il y a d’insolite et presque d’insupportable en elle s’est caché dans la vie décente des grands systèmes. Pour retrouver la fonction entière du philosophe, il faut se rappeler que même les philosophes-auteurs que nous lisons et que nous sommes n’ont jamais cessé de reconnaître pour patron un homme qui n’écrivait pas, qui n’enseignait pas, du moins dans des chaires d’État, qui s’adressait à ceux qu’il rencontrait dans la rue et qui a eu des difficultés avec l’opinion et avec les pouvoirs, il faut se rappeler Socrate.

La vie et la mort de Socrate sont l’histoire des rapports difficiles que le philosophe entretient, – quand il n’est pas protégé par l’immunité littéraire, – avec les dieux de la Cité, c’est-à-dire avec les autres hommes et avec l’absolu figé dont ils lui tendent l’image. Si le philosophe était un révolté, il choquerait moins. Car, enfin, chacun sait à part soi que le monde comme il va est inacceptable ; on aime bien que cela soit écrit, pour l’honneur de l’humanité quitte à l’oublier quand on retourne aux affaires. La révolte donc ne déplaît pas. Avec Socrate, c’est autre chose. Il enseigne que la religion est vraie, et on l’a vu offrir des sacrifices aux dieux. Il enseigne qu’on doit obéir à la Cité, et lui obéit le premier jusqu’au bout. Ce qu’on lui reproche n’est pas tant ce qu’il fait, mais la manière, mais le motif. Il y a dans l’Apologie un mot qui explique tout, quand Socrate dit à ses juges : Athéniens, je crois comme aucun de ceux qui m’accusent. Parole d’oracle : il croit plus qu’eux, mais aussi il croit autrement qu’eux et dans un autre sens. La religion qu’il dit vraie, c’est celle où les dieux ne sont pas en lutte, où les présages restent ambigus – puisque, enfin, dit le Socrate de Xénophon, ce sont les dieux, non les oiseaux, qui prévoient l’avenir, – où le divin ne se révèle, comme le démon de Socrate, que par une monition silencieuse et en rappelant l’homme à son ignorance. La religion est donc vraie, mais d’une vérité qu’elle ne sait pas elle-même, vraie comme Socrate la pense et non comme elle se pense. Et de même, quand il justifie la Cité, c’est pour des raisons siennes et non par les raisons d’État. Il ne fuit pas, il paraît devant le tribunal. Mais il y a peu de respect dans les explications qu’il en donne. D’abord, dit-il, à mon âge, la fureur de vivre n’est pas de mise ; au surplus, on ne me supporterait pas mieux ailleurs ; enfin, j’ai toujours vécu ici. Reste le célèbre argument de l’autorité des lois. Mais il faudrait le regarder de près. Xénophon fait dire à Socrate : on peut obéir aux lois en souhaitant qu’elles changent, comme on sert à la guerre en souhaitant la paix. Ce n’est donc pas que les lois soient bonnes, mais c’est qu’elles sont l’ordre et qu’on a besoin de l’ordre pour le changer[1]. Quand Socrate refuse de fuir, ce n’est pas qu’il reconnaisse le tribunal, c’est pour mieux le récuser. En fuyant, il deviendrait un ennemi d’Athènes, il rendrait la sentence vraie. En restant, il a gagné, qu’on l’acquitte ou qu’on le condamne, soit qu’il prouve sa philosophie en la faisant accepter par les juges, soit qu’il la prouve encore en acceptant la sentence. Aristote, soixante-seize ans plus tard, dira en s’exilant qu’il n’y a pas de raisons de permettre aux Athéniens un nouveau crime de lèse-philosophie. Socrate se fait une autre idée de la philosophie : elle n’est pas comme une idole dont il serait le gardien, et qu’il devrait mettre en lieu sûr, elle est dans son rapport vivant avec Athènes, dans sa présence absente, dans son obéissance sans respect[2]. Socrate a une manière d’obéir qui est une manière de résister, comme Aristote désobéit dans la bienséance et la dignité. Tout ce que fait Socrate est ordonné autour de ce principe secret que l’on s’irrite de ne pas saisir. Toujours coupable par excès ou par défaut, toujours plus simple et moins sommaire que les autres, plus docile et moins accommodant, il les met en état de malaise, il leur inflige cette offense impardonnable de les faire douter d’eux-mêmes. Dans la vie, à l’Assemblée du peuple, comme devant le tribunal, il est là, mais de telle manière que l’on ne peut rien sur lui. Pas d’éloquence, point de plaidoyer préparé, ce serait donner raison à la calomnie en entrant dans le jeu du respect. Mais pas non plus de défi, ce serait oublier qu’en un sens les autres ne peuvent guère le juger autrement qu’ils font. La même philosophie l’oblige à comparaître devant les juges et le fait différent d’eux, la même liberté qui l’engage parmi eux le retranche de leurs préjugés. Le même principe le rend universel et singulier. Il y a une part de lui-même où il est parent d’eux tous, elle se nomme raison, et elle est invisible pour eux, elle est pour eux, comme disait Aristophane, nuées, vide, bavardage. Les commentateurs disent quelquefois : c’est un malentendu. Socrate croit à la religion et à la Cité en esprit et en vérité – eux, ils y croient à la lettre. Ses juges et lui ne sont pas sur le même terrain. Que ne s’est-il mieux expliqué, on aurait bien vu qu’il ne cherchait pas de nouveaux dieux et qu’il ne négligeait pas ceux d’Athènes : il ne faisait que leur rendre un sens, il les interprétait. Le malheur est que cette opération n’est pas si innocente. C’est dans l’univers du philosophe qu’on sauve les dieux et les lois en les comprenant, et, pour aménager sur terre le terrain de la philosophie, il a fallu justement des philosophes comme Socrate. La religion interprétée, c’est, pour les autres, la religion supprimée, et l’accusation d’impiété, c’est le point de vue des autres sur lui. Il donne des raisons d’obéir aux lois, mais c’est déjà trop d’avoir des raisons d’obéir : aux raisons d’autres raisons s’opposent, et le respect s’en va. Ce qu’on attend de lui, c’est justement ce qu’il ne peut pas donner : l’assentiment à la chose même, et sans considérants. Lui, au contraire, paraît devant les juges, mais c’est pour leur expliquer ce que c’est que la Cité. Comme s’ils ne le savaient pas, comme s’ils n’étaient pas la Cité. Il ne plaide pas pour lui-même, il plaide la cause d’une cité qui accepterait la philosophie. Il renverse les rôles et le leur dit : ce n’est pas moi que je défends, c’est vous. En fin de compte, la Cité est en lui, et ils sont les ennemis des lois, c’est eux qui sont jugés et c’est lui qui juge. Renversement inévitable chez le philosophe, puisqu’il justifie l’extérieur par des valeurs qui viennent de l’intérieur. »

Merleau-Ponty, Éloge de la philosophie, 1953 et 1960, Gallimard, Folio-essais.

(cf. Platon, Apologie de Socrate & Criton).

[1] Le Criton fait parler les Lois (d’Athènes). Elles disent à Socrate qu’elles ne comprendraient pas qu’il s’évade alors qu’ils pouvaient agir pour les changer. Si l’on veut continuer la réflexion, dans la suite immédiate de cet extrait, Merleau-Ponty s’interroge : « Que faire si l’on ne peut plaider ni défier ? ».

[2] Entendons « sans respect » pour ce à quoi il faut obéir.